近红外大豆分析仪:开启便携式精准检测的新纪元

文章来源:宏微量子 发布时间:2025-10-11 09:05:16

引言:大豆产业与检测技术的重要性

大豆作为全球重要的农作物,广泛应用于食品、饲料和工业领域。其品质的优劣直接影响下游产品的价值和市场竞争力。传统的大豆检测方法通常依赖化学分析,过程繁琐、耗时且需要专业实验室环境,无法满足现代产业对高效、实时检测的需求。随着近红外光谱技术的成熟,便携式大豆蛋白仪应运而生,它以其快速、无损和多指标检测的特点,正逐步重塑大豆行业的品质控制流程。这种仪器不仅提升了检测效率,更将技术门槛降低,使一线工作人员也能轻松操作,从而推动整个产业向智能化、精准化方向发展。

技术原理:近红外光谱与漫反射技术的融合

近红外大豆分析仪的核心技术基于近红外光谱分析原理。当仪器发射的光束照射到大豆样本时,物质中的化学键(如C-H、O-H和N-H)会吸收特定波长的近红外光,产生独特的吸收光谱。通过漫反射方式收集这些光谱信息,仪器能够快速解析出样本的蛋白、油脂、水分、水溶蛋白和纤维等关键指标。漫反射技术尤其适合固体和颗粒状样本,无需复杂预处理即可实现深层成分分析。光谱提取波段覆盖九百至一千七百纳米,结合高精度的数据处理算法,确保结果准确可靠。这种技术不仅避免了化学试剂的污染,还大幅缩短了检测时间,从传统方法的数小时压缩至几分钟内完成。

产品设计:便携性与人性化的完美结合

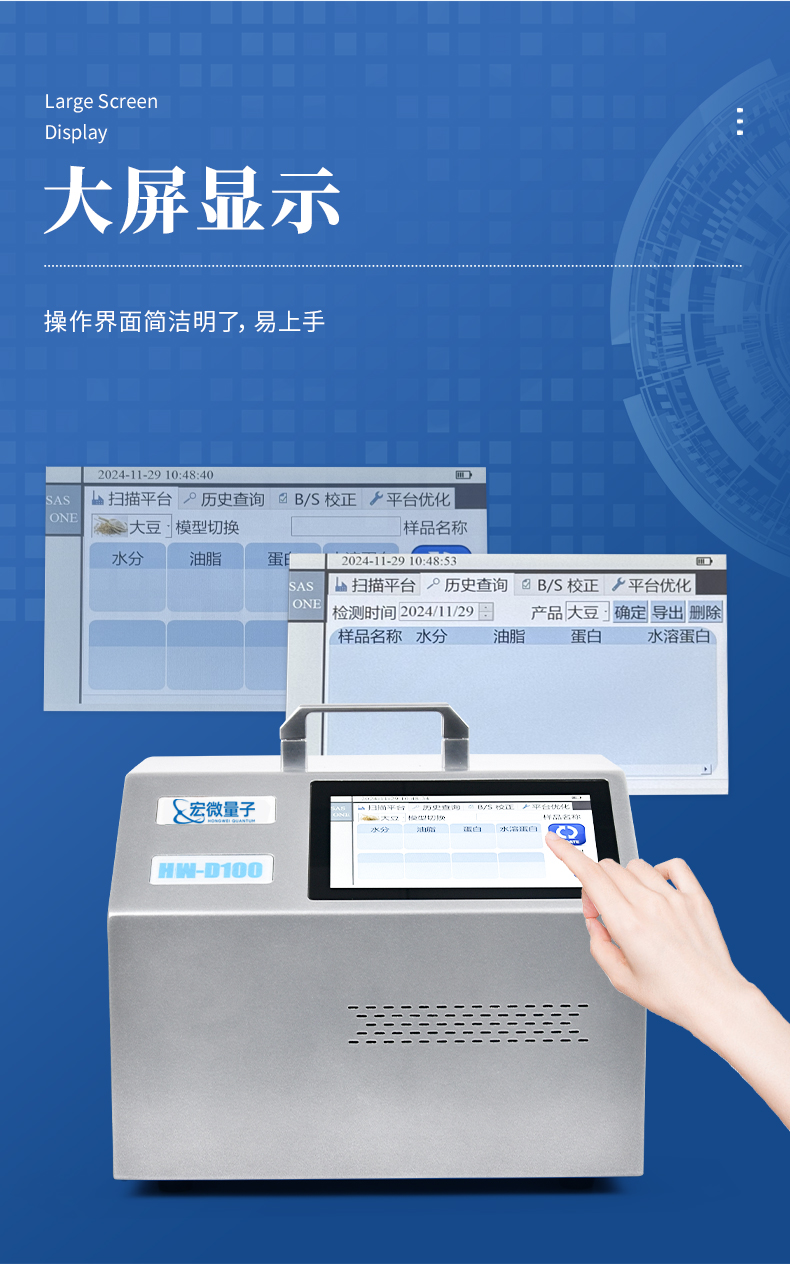

在工业仪器领域,便携性往往与性能成反比,但近红外大豆分析仪打破了这一局限。其紧凑的设计尺寸约为三百六十六毫米长、二百五十五毫米宽和二百一十毫米高,重量不足八公斤,相当于一个便携式工具箱,可轻松携带至实验室、车间或野外现场。仪器采用无过多旁线的简约设计,减少了外部部件故障风险,同时样品池可拆卸,便于快速更换样本和日常清洁,延长了设备寿命。主屏尺寸为七英寸,操作界面直观简洁,即使非专业人员也能快速上手。此外,仪器内置自检测模块,可在启动时自动诊断状态,确保每次检测的准确性,让用户安心使用于各种苛刻环境。

应用场景:从收购到加工的全链条覆盖

近红外大豆分析仪的应用贯穿大豆产业的多个环节,体现了其多场景适应性。在收购阶段,收购商可携带仪器至田间或仓库,实时检测大豆的蛋白和水分含量,快速评估品质并定价,避免因延迟检测导致的纠纷。在仓储管理中,仪器能定期监测储存大豆的水分和油脂变化,预防霉变或氧化,保障原料安全。在加工环节,车间人员可随时检测水溶蛋白和纤维含量,优化生产工艺,提高产品一致性。检测场景涵盖室内固定点和车载移动检测,适应温度范围从五摄氏度到五十五摄氏度,湿度低于相对湿度百分之八十,确保在恶劣环境下仍稳定运行。这种全链条覆盖不仅提升了效率,还降低了整体运营成本。

性能优势:高效、精准与智能的协同

近红外大豆分析仪的性能优势体现在多个维度。首先,其高效性源于一键式工作模式和语音操作功能,用户只需简单指令即可完成检测,大幅减少人为误差和时间消耗。光源使用寿命长达两万小时,相当于连续运行多年无需更换,降低了维护频率。整机功率为七十二瓦,电池容量为六千毫安时,支持长时间野外作业,适配器供电标准为二十五点二伏特和三安培半,确保能源高效利用。其次,精准性通过二十四位光谱提取精度实现,检测结果可与实验室方法相媲美,但速度更快。最后,智能特性包括远程售后维护和升级功能,厂商可通过网络实时诊断问题或更新软件,延长仪器的技术生命周期。这些优势共同构建了一个可靠、可持续的检测解决方案。

行业影响:推动大豆产业升级与创新

该仪器的普及正悄然改变大豆行业的生态。对于中小型企业,它降低了高品质检测的设备门槛,使更多参与者能够实施严格的质量控制,从而提升整体市场标准。在可持续发展方面,无损检测减少了大豆样本的浪费,符合绿色环保理念。此外,仪器生成的数据可集成至企业管理系统,为大数据分析和预测模型提供基础,助力智慧农业的发展。例如,通过长期积累的蛋白和水分数据,种植者可优化施肥和灌溉策略,提高作物品质。从全球视角看,这种便携式仪器支持了粮食安全倡议,确保大豆贸易的透明度和公平性。

结语:未来展望与潜在发展

近红外大豆分析仪不仅是一款产品,更是技术进步与产业需求融合的典范。随着人工智能和物联网的深入应用,未来版本可能集成更多功能,如实时数据云端同步或自适应校准,进一步拓展其应用边界。在全球化与本地化交织的今天,这种仪器将助力大豆产业应对气候变化、资源短缺等挑战,推动农业向精准化、智能化迈进。归根结底,它的价值在于将复杂科技转化为简单工具,让每一个从业者都能成为品质的守护者,共同书写大豆产业的新篇章。

本文地址:https://www.hwlzkj.com/news/121.html

当前位置:

当前位置: